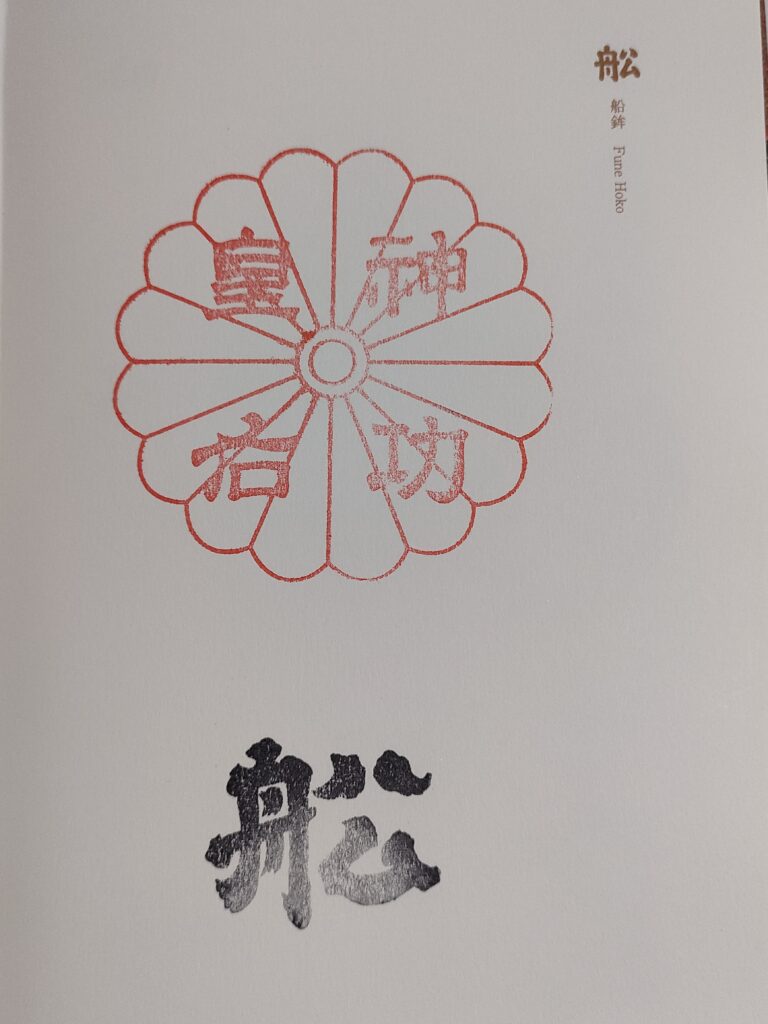

【出陣と安産の守り神】船鉾(ふねほこ) 前祭に登場する勇ましき船の鉾

鉾の由来とご利益

船鉾は、神功皇后(じんぐうこうごう)の三韓征伐の伝説に基づき、出陣する船を模した山鉾です。戦へ向かう勇ましい姿を象徴することから、勝運成就・厄除け・航海安全のご利益があるとされています。

さらに神功皇后は、懐妊中に戦へ赴き、帰国後に無事出産したという逸話を持つことから、安産祈願や母子の健康を守る神様としても信仰されています。宵山期間中には、安産守りや子授け祈願のお守りを求める参拝者でにぎわいます。

特徴と見どころ

鉾全体が本物の船を模した構造になっており、船首には金色の「龍頭(りゅうとう)」、船尾には「鷁首(げきす)」を飾る独特なデザインが特徴です。全体のフォルムや細部の装飾からも、海を渡る神話の船の雰囲気が漂い、他の山鉾とは一線を画す存在感を放っています。

鉾の中には、神功皇后を中心に、随行する人々の人形がずらりと並び、「出陣前の緊張感」や「戦いの気迫」を感じさせる構成となっています。

巡行と役割(前祭)

船鉾は、7月17日に行われる「前祭(さきまつり)」の山鉾巡行に参加しています。同じく船の形をした「大船鉾(おおふねほこ)」が「凱旋の船」とされるのに対し、船鉾は「出陣の船」。この2つの鉾が祇園祭において物語のような対をなしている点も魅力のひとつです。

巡行では、お囃子の音とともに、まるで町中の波を進むかのように堂々とした姿で進んでいきます。

宵山と授与品

あり、宵山の期間中には、鉾の内部が公開され、厄除けちまきや安産守り、御朱印などが授与されます。

まとめ

出陣の勇ましさと、母としての優しさをあわせ持つ船鉾は、力強くもやさしい祈りを込めた山鉾です。勝負運や厄除けだけでなく、安産や子授けの願いを託すことができる貴重な存在として、毎年多くの人々の信仰を集めています。

祇園祭の見どころのひとつとして、力強く町を進む船鉾の姿を、ぜひ現地でご覧ください。

船鉾

- 所在地:京都市下京区新町通, 綾小路下る船鉾町

- 船鉾保存会ホームページ:http://www.funeboko.jp/